現實中人均社恐,而線上遍地社牛。

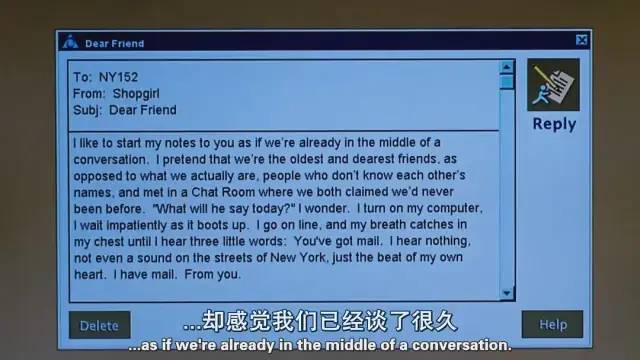

有沒有發現,網絡帶來了極大的社交便利,讓我們在賽博世界可以換一副面孔,成為侃侃而談、指點江山的“意見領袖”,但在現實生活中,卻依然無法坦然自在地去認識一個陌生人。

我們是該坦然地接受這樣一種現代化的社交方式,還是期待能重新建立一種空間,讓我們在熟悉的人和陌生的人之間建起更簡單的聯系、更多一點的信任?

01

技術帶來的社交赤字

現代城市和富裕經濟體之下,形成了一種社交赤字。我們不必聚集在公共場合就可以滿足各種需要。

技術發展和社會繁榮讓人與人之間的交流變得私人化,常常只存在于商場、客廳和后院里以及電腦和手機上。

我們在床上就可以看電影,交的朋友也許遠隔千里,能在微信上八卦、討論,在網上就可以尋找培養自己新的興趣愛好。

對于將舒適、休閑和交流私人化,人們如今已經輕車熟路。我們與既不是同事也不是親朋好友的人待在一起的時間被城市生活排除了出去。

社區、社團之類的詞越來越多地用于指代使用同一種媒體或者喜歡某種產品的一群人,他們是否在現實生活中見過面并不重要。

獨居的人越來越多,于是這些便利性就促成了一種獨特的生活方式,家不在是人們聚集的地方,更像是一座孤島。

技術目前能做的只是填補一部分的孤獨。電視是了解世界的一扇窗,但于幸福而言卻也是一場災難。你看的電視越多,擁有的友誼便越少;你愈發不信任他人,感受到的幸福也隨之變少。

上世紀80年代,加拿大的一些社區推出電視服務后,立刻對居民們的生活產生了負面影響。看電視的人在物質方面的期望值更高,焦慮程度更大,對經濟狀況的滿意度、他人的信任以及參加社交的頻率則更低。

互聯網一直是一把雙刃劍。像看電視那樣頻繁地使用電腦、平板、手機也會帶來類似的負面影響。使用網絡設備進行交流可以幫助我們保持較為親近的關系。

一項研究發現,波士頓多個社區在推廣了一個在線交流工具后,居民們坐在屋外門廊上、邀請鄰居過來共享晚餐的次數變多了,但我們的電子產品本身還不夠好。

越來越多的研究表明,虛擬世界的關系完全不如現實世界中的那樣深厚真誠。舉個例子:相比站在對方身邊的時候,人們發信息時更有可能撒謊,這一點你已經知道了,不是嗎?

面對面的互動很重要,這并不是什么新鮮事,我們花了數千年的時間運用所有感覺去進行互動:我們用眼睛、耳朵甚至還有鼻子去接收那些不易察覺的信號,了解他們是誰、他們喜歡什么、他們想要什么。沒有東西能代替面對面的交流。

02

網友可能成為現實中的朋友嗎?

對于觸覺的關注讓柏林藝術大學發明了一些能夠模擬人際交互感的手機模型。一款手機能模擬握手的感覺,通過將發出者的擠壓動作經張力帶傳送到接收者手上實現。另一款手機則通過輕壓接收者手機外殼上的一個濕潤海綿塊,模擬發出者的親吻動作。這些裝置的體驗讓普通人甚至是發明者自己也會覺得不舒服,說明用技術去創造人與人之間的親密感是存在局限的。

程序員們則正在通過應用軟件將線上接觸轉為線下。手機中的GPS將我們與附近的陌生人聯系在了一起,像嘿鄰居(Hey Neighbor)這樣的軟件讓人們可以向同一地區的人尋求或提供幫助。另外一些軟件則拓展了利他主義的范圍,比如CLOO應用程序就可以讓人登記自己的衛生間,以便讓陌生人在緊急情況下“租用”。

現在已經出現了關于臉書的社會學研究。研究發現,用臉書還可以幫助自卑的人與別人建立新的聯系。你可能害羞不敢邀請別人出來約會,但是你可以向對方發送一個朋友請求試探試探。

相比其他大學生,使用臉書的人的社交資本和生活滿意度都稍高一些。但是,在臉書上盡可能多交朋友并不會產生更多的社交紅利。因為大腦處理能力的緣故,大多數人可以結交并保持良好關系的真朋友數量是有限的。進化人類學家羅賓·鄧巴(Robin Dunbar)的研究表明,在我們的關系中,熟人可以保持在150人,但是我們真正可以依靠的好朋友通常只有6個到12個。

不管你們是網上還是路上遇到的,這個數字都不會有太大的變化。到目前為止,網友似乎仍然不會被視作是現實中的朋友的一種替代。

在對人們的網絡人際關系進行調查時,大多數人認為這些關系并不深或者雙方無法做出任何承諾,當然這其中也沒有現實交往中雙方的依賴或理解。

香港青年的網絡普及化較高,研究發現,在生活中建立友誼的年輕人會在溝通中更容易從對方的字里行間中讀出背后的意思。他們認識對方的家人或朋友的可能性更高,會互相吐露心聲,雙方的了解也更深入。

03

網絡社交的負面影響

網絡社交環境對幸福產生的負面可能出乎你的意料。最近出現的一個觀點認為,在臉書上盡可能地結交朋友會讓你感到不快樂,這種現象其實起源于進化幸福理論:內心總有一股將自己與別人進行比較的沖動。

馬德里IE商學院教授迪爾尼·岡薩雷斯(Dilney Goncalves)對該問題進行了研究,他表示,人們通常會在臉書上發布一些好消息以及自己又做成功了哪些事情,以體現自己屬于成功人士范疇的假象。因此臉書上的好友越多,花在查看朋友更新狀態的時間就越多,而你對自己生活的評價也就越來越差了。

在一個迷戀虛擬世界的時代,對快樂的追求最終讓我們回到了實際體驗上來。問題依然存在:我們能否建立或者重新建立起一種城市空間,讓我們在熟悉的人和陌生的人之間建起更簡單的聯系、更多一點的信任?答案是肯定的。我們所處的空間不僅可以決定我們的感受,也可以改變我們看待他人、對待彼此的方式。

04

公共空間對行為的影響

社會學家歐文·戈夫曼(Erving Goffman)表示,生活就是一串表演,我們從頭到尾都在不斷地調整自己給別人留下的印象。如此說來,公共空間就像是我們的房屋和客廳,而建筑、環境、舞臺和其他演員則讓我們慢慢了解如何表演、如何對待他人。

有人可能會在一個滿是涂鴉的小巷里小便,但如果是養老院外修剪整齊的草坪,他就不會想這么做了。比起臟兮兮的后街巷尾,人在家人朋友的陪伴下,或者身處會被別人注意到的環境里,才更會展現出自己內心的善良。

戈夫曼認為,這些都是人有意識的行為,是一種對舞臺設置的反應。但最近研究表明,即使在沒有意識的情況下,也會出現某些類似的反應。和其他動物一樣,我們也進化出了在無意識的情況下對周圍存在的風險和回報進行評估的能力。

進化生物學家威爾遜(D. S. Wilson)和奧布萊恩(Daniel O'Brien)展示了一組紐約賓漢姆頓街景的照片,這些照片里都只有景沒有人。一些街道的路面坑坑洼洼,草坪無人打理,房屋也破爛不堪。另一些街道則是,人行道干干凈凈,房屋和院子都非常整潔。

研究者邀請志愿者參加一場由實驗經濟學家設計的游戲,志愿者可以從這些照片中挑選出一個地區,與那里的人做生意。你可能已經猜到了他們的答案:如果對方來自干凈整潔的地區,志愿者會給予更多信任,并且也更大方。

你可能會認為,這是根據可以反映出每個地區社會文化線索的合理回應,比如,整潔表示那里的人尊重社會規范,就連路面狀況這種與居民的可信賴度毫無關系的因素也會影響到志愿者的反應。

05

環境影響我們的反應?

我們如何對環境進行回應事實上與主動思考或邏輯幾乎沒有關系。

雖然大多數人都會認為,手的溫度會決定我們對待陌生人的態度是一件非常可笑的事情,但實驗結果表明,手上拿著熱飲的時候,人們相信陌生人的可能性比拿著冰飲大。另一個研究發現,和下樓的自動扶梯相比,人們剛從上樓的扶梯下來的時候更愿意幫助別人,也會表現的更慷慨大方。事實上,任何以上升形式似乎都會激發人們做出更好的反應。

北卡羅來納大學的研究人員通過對商場購物的人觀察發現,剛從上行自動扶梯下來的人在選擇給救世軍慈善組織捐款的人數上是下行自動扶梯的兩倍。

他們還發現,比起從汽車窗口拍攝的影片,觀看飛機窗口景色短片的人在玩電腦游戲更愿意與他人合作。幾個實驗都展現了所處高度與善心之間的關系。

研究人員認為,位于高處或者只是處于上升過程當中,無形當中都在提醒我們要以崇高的方式去思考、行為。該論文發表以來,一直有研究者質疑論文作者數據的有效性。

心理學家試圖解釋這種相關性。其中一種理論認為,環境狀態存在一種隱喻:我們會把身體上的溫暖理解為社交的溫暖,位置升高,我們便會感覺自己在道德上也得到了提升,或是表現的更加慷慨。恐懼管理理論認為,人都是由因對死亡的恐懼而驅使。如此說來,賓漢姆頓人行道上的那些裂痕會讓人下意識地感到恐懼,不愿意住在那里。

不管是什么理論,可以肯定的是,雖然任何理性分析都無法解釋環境留下的這些細微線索,它們卻會讓人對各種社會景觀做出不同反應。

神經科學家發現,環境線索在被人意識到之前就會引發腦部的直接反應。進入一個空間時,海馬作為大腦的記憶庫管理員會即刻投入工作,將看到的內容與之前的記憶比較,在大腦中創建一副地圖,但也會向大腦的恐懼中心和獎勵中心發送信息。

大多數人確認這個地方是安全還是危險之前,海馬旁邊的下丘腦便會對信號做出反應,產生激素。太無趣或太混亂的地方,下丘腦便釋放腎上腺素、皮質醇以及與恐懼和焦慮有關的激素。熟悉寬敞、有美好回憶的地方更有可能激活能讓人感覺良好的血清素以及一種鼓勵并增強信任感的激素:后葉催產素。

我在加州阿納海姆見到了神經科學家保羅·扎克,他表示:“人類的大腦具有適應性,會不斷地調整適應環境。”扎克通過研究發現,催產素在調解人際關系中發揮了關鍵作用。人類和一些獨處的哺乳動物不同,人類大腦在很早以前就有很多催產素受體,它們在人們互相交談之前就已經開始工作。

城市設計者應當意識到這一問題。人與人之間相互吸引,但文化和身體機能不能確保我們能一直善待陌生人。

荷蘭研究者發現,本應促使人們參與合作或利他行為的葉后催產素可能存在仇外偏見。研究人員向參與實驗的學生噴了人工催產素,向他們提出了一道標準的道德難題:如果可以挽救五個人的生命,你會讓另外一個人暴露在火車前面嗎?

在催產素的影響下,學生不太可能犧牲一個有荷蘭名字的人,但如果那個人的名字聽起來是個穆斯林,情況就不一樣了。

06

城市設計帶來的信任奇跡

這種反城市群體主義可能不免讓人覺得灰暗,但偉大的城市尤其是那些公共場所還是會創造出信任與合作的奇跡。城市設計讓我們做好信任同情他人的準備,我們認為值得關心考慮的人才會變多。

為此,扎克帶我去南加州最歡樂的街上散步,離迪士尼樂園入口售票處有一定距離,那里是對美國公共空間狀況的嘆息。

我們穿過樂園周圍的護道,路過廣場以及市政廳,在美國大街中間停了下來。這里模擬的是一座無比快樂的都市,不同年齡不同種族的人在各個商場和餐館之間推著嬰兒車、手牽著手、四處逛逛、拍拍照片。

歡樂的人群之中,我們不得不加入一些不太禮貌的行為。在扎克的催促下,我側著身穿過來來往往的人群,一開始只是輕輕碰一下,之后則會撞上。要是在其他街上我肯定會被路人狠狠地撞上,但我在這里得到的卻是他們的一個微笑、一只扶住我的手或是一聲道歉。

我幾次故意丟下錢包,每次都被熱情的人送了回來。于是,我們提高了要求,隨機選擇陌生人要求他們給我們一個擁抱。對于兩位男士這樣奇怪的要求,美國大街的人們毫不猶豫地給予了我們擁抱。這里展示出的親社會風尚幾乎和布景一樣卡通。

迪士尼美國大街充滿歡樂有很多原因。最重要的一點是,人們是特意去那里開心的,但扎克告訴我不要忽視周圍景觀那強大的啟發效果。

美國大街上沒有一家店面的高度超過三層樓,而在閑置的頂樓玩了一個視覺效果。頂樓縮小為原來的5/8,使建筑看起來有玩具的氣息,更舒適親近一些。從條紋圖案的遮陽篷、金燦燦的櫥窗窗花再到每面墻上的人造石膏細節,這條人為打造出來的街道上的每一處細節都是為了激發你更深厚的懷舊情結。

迪士尼及其設計師都來自電影行業,他們設計美國大街就是希望它能像電影中的一個場景一樣,到處都是吸引人眼球的道具,每位到此地的游客都能身臨其境,忘記洛杉磯那讓人逐漸麻木的城市化擴張。

“在這些城市里,我們如驚弓之鳥…我們不跟陌生人說話,不相信我們聽到的一切,不敢與人對視…我們不信任別人。我們身邊空無一人。如果我們繼續關上百葉窗,切斷自己與其他人的聯系,心中的某個部分就會逐漸麻木死亡。”

迪士尼幻想工程師及集團負責人約翰·亨奇(John Hench)解釋道,“華特希望人們能在這里感到放松安心…有一些懷舊的情緒,但懷舊的什么?沒有一條大街長這樣,但是它卻能讓人想起我們忘記的關于自己的故事。”

第一次到訪,神經免疫學家埃斯特·斯騰伯格(Esther Sternberg)便被這里的一切所吸引。通過調查環境、健康和人腦之間的聯系,斯騰伯格認為,美國大街的設計師對神經科學有著非常好的理解。“他們的工作很出色。”她對我說,“早在五六十年代,他們在人們了解什么是神經科學之前就已經知道,如何通過設計把人們從一個感到焦慮恐懼的地方吸引到一個充滿希望和幸福的地方。”

產生效果的關鍵在于,大腦會將記憶和情感聯系起來。美國大街古雅的火車站、市政廳、睡美人城堡等等地標性建筑會立刻給予引導,降低了人處在復雜環境中的焦慮情緒。這些建筑元素還會觸發情感。

無論是糖果條紋的遮陽篷還是街邊飄來的軟糖的甜蜜味道,迪士尼的一切觸動了讓人能感到平和安全的記憶,即使只是我們基于經驗創造出來的記憶。美國大街利用地標性建筑和街上的活動,讓人們想起小鎮的過往,平復人們的心情,效果非常好以至于為癡呆癥患者提供護理設備的制造商也借鑒了類似經驗。

聲明:本站內容與配圖轉載于網絡,我們不做任何商業用途,由于部分內容無法與權利人取得聯系,稿費領取與侵權刪除請聯系我們,聯系方式請點擊【侵權與稿費】。

微信群

最新測試

974 測試

免費測試

1481 測試

立即測試

481 測試

立即測試

288 測試

免費測試

55 測試

立即測試